Toda persona tiene padre y madre. Con las ideologías modernas sucede algo parecido. Se suele decir que, si quieres una idea nueva, debes leer un libro antiguo. Y es que, en muchas ocasiones, las ideologías que se presentan como novedosas no son más que un refrito de viejas ideas que algún iluminado expuso tiempo atrás. El caso de la liberación sexual es un ejemplo más de ello.

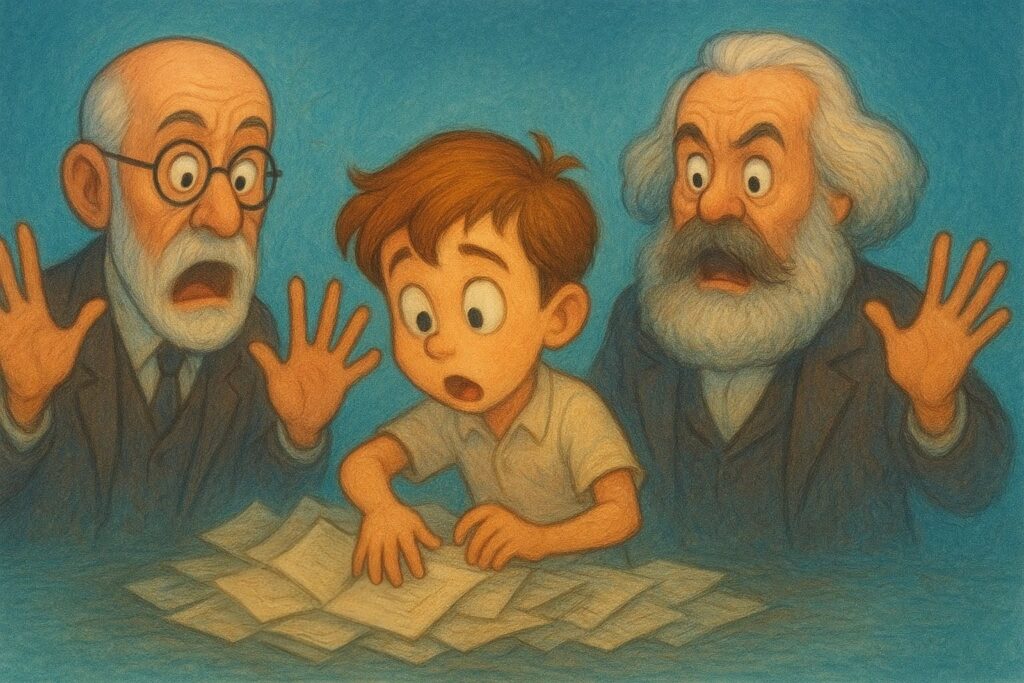

El mayo del 68, fenómeno que terminó de poner patas arriba a Occidente y su sistema de valores, se presentó al mundo como la revolución definitiva. Como un hito totalmente innovador que iba a acabar con las injusticias de la humanidad. Sin embargo, aunque aquellas ideas parecían originales, la revolución sexual no fue más que un hijo no deseado entre dos corrientes intelectuales previas.

Por un lado, encontramos al que podríamos considerar el padre de dicha ideología: el marxismo. Una corriente que defendía que la historia era fruto de la confrontación entre clases: unas dominantes y otras dominadas. Y, ante esa injusticia, la solución propuesta por el pensador alemán era la confrontación.

Por otro lado, tenemos el pensamiento de Sigmund Freud, que podríamos llamar la madre —o, como se dice ahora, el “otro progenitor”— de la Escuela de Fráncfort. Freud, padre del psicoanálisis, sostuvo que los instintos sexuales, llamados pulsiones, eran una parte fundamental del ser humano e influían significativamente en su comportamiento. Según él, estas pulsiones condicionaban al hombre desde una edad muy temprana.

Y aquí aparece un hombre llamado Herbert Marcuse, quien, con gran fluidez y carisma, supo hacer llegar su pensamiento. Desde su laboratorio de ideas en Fráncfort, fecundó un óvulo freudiano con esperma marxista, congelado desde hacía más de un siglo, para crear una nueva criatura.

Freudo-Marxismo

Marcuse defendió que la verdadera lucha que debía emprender el hombre para ser realmente libre no era contra otra cosa que contra el orden sexual cristiano. Las pulsiones de las que hablaba Freud debían liberarse para que el ser humano pudiera realizarse plenamente. Algo que, en realidad, Freud nunca afirmó con claridad; más bien lo contrario. El matrimonio, la monogamia y la procreación eran vistos como una losa que oprimía al hombre, del cual debía liberarse.

Marcuse y todos los intelectuales que estuvieron detrás del mayo del 68 promovieron un nuevo orden sexual. La fidelidad, la donación y la cocreación quedaron arrasadas por una nueva máxima: el placer. Según ellos, la plenitud del hombre ya no iba a alcanzarse mediante la revolución de la clase proletaria, sino a través del goce sexual pleno. Cuanto mayor placer obtenía, más libre era. Así, el nuevo eros reducía el amor humano a mero instinto, a un deseo irracional de placer.

Pero el tiempo acabó demostrando que ese experimento, nacido de un matrimonio forzoso entre Marx y Freud, más que traer libertad, generó nuevas formas de esclavitud: la expansión masiva de la pornografía, la reducción de la mujer a objeto de consumo, familias rotas, hijos heridos, la creciente dificultad para entablar relaciones estables, la preocupante caída de la natalidad…

Así, Occidente, ante la trampa de la liberación, terminó esclavizándose a sí mismo. Bajo la premisa de romper cadenas, quedó atado a otras invisibles. Y, persiguiendo el “amor libre”, olvidó lo esencial: amar.