En medio de la noche oscura, Nathan, con un ardor que notaba dentro del pecho, se levantó. En un principio se extrañó, pero el ansia de amor que sentía en aquel momento era más grande que cualquier sentimiento de duda o temor que pudiera haber. Decidido, y viendo que el viejo pastor estaba durmiendo, salió a la aventura.

Sin saber por qué, sin que nadie le guiara, empezó a buscar. Buscaba y buscaba. Recorría los caminos. Parecía que en medio de esa noche tenebrosa viera mejor que nunca.

Saltaba los troncos caídos que barrían el sendero, apartaba las zarzas que impedían su paso, caminaba por encima de los riachuelos sin miedo a mojarse. Por un instante, el frío, junto con la luna, se limitaron a ser testigos de un protagonista que no se rinde frente a ningún obstáculo.

Mientras tanto, su corazón seguía ardiendo. Ardía con tanta fuerza que parecía que iba a explotar. Nathan percibía cómo su fuerte deseo era como una oración incandescente, que a su vez le hacía no desfallecer.

Llegado ante unos arbustos altos y espesos, se paró. Ante él se alzaba una masa vegetal cerrada, un muro vivo de hojas y tallos entrelazados que parecía negar el paso. Dudó un instante. Luego avanzó. Iba avanzando a medida que las ramas cedían casi en silencio, mientras iban borrando el camino atrás. En un momento, y sin darse cuenta, ya había cruzado.

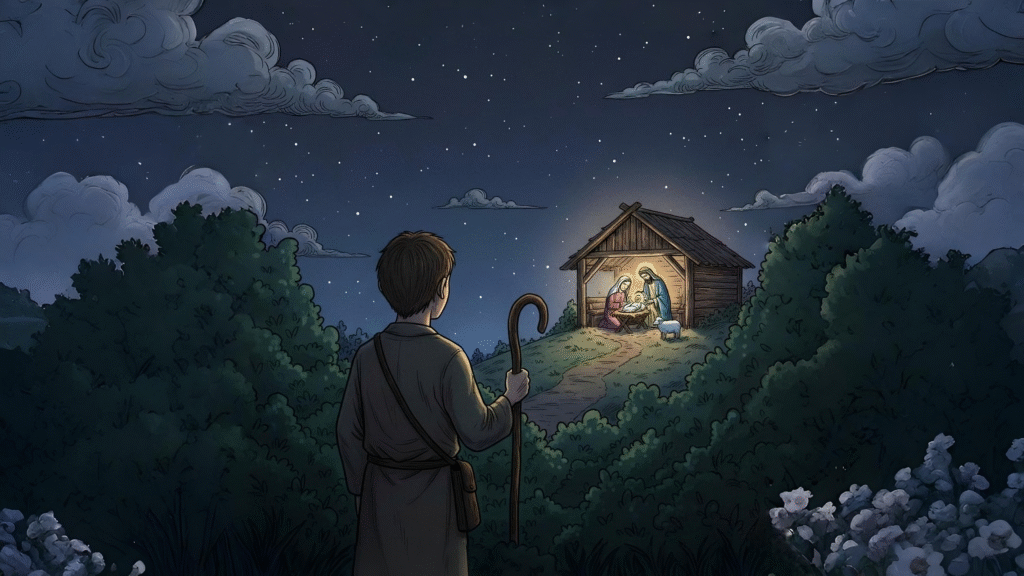

Y ahí estaba. ¿Qué estaba? Aún no lo sabía, pero ahí estaba. Se acercó con prudencia, pero sin pararse. ¿Qué había? ¿Una cabaña? ¿Seguro? ¿O una pequeña posada…? ¡No! Un establo. Y de él salía una cálida luz. ¿Y había alguien? Sí. Dos pers… Tres personas. Un padre, una madre y un bebé.

Siguió avanzando. A cada paso, más calor. A cada paso, más amor. A cada paso, más paz. A cada paso, más júbilo. A cada paso, más entendía.

Nathan llegó hasta el pequeño establo. Y estando delante, cayó de rodillas. El joven empezó a llorar. No lo podía creer. Alzó la vista. Le daba igual que le vieran llorar. Vio al padre del niño ajustando la cuna donde estaba el bebé, sin ruido, en silencio. También vio cómo la madre del niño, una joven doncella hermosa, estaba sonriendo a Nathan. Una sonrisa pura, gratuita.

Y, por último, contempló al niño envuelto en pañales. Se quedó ahí y se olvidó de todo. Era Él, el Amado. Inclinó su corazón hacia Él y lo soltó todo.

Nathan no sabía cuánto tiempo llevaba allí. Perdió totalmente la noción del tiempo. Cuando quiso darse cuenta, otras personas habían llegado al lugar: reyes, pastores, desesperados y enfermos. Todos ellos, postrados, adorando al niño.

Cuando la luz del alba ya amenazaba con asomarse, Nathan supo que tenía que volver a casa. No sin antes hacer una breve oración, que clamaba:

– ¡Gracias, Abbá! Gracias, Padre amado, por haber permitido esta angustia, este sufrimiento tan profundo. Porque, habiendo perdido lo que creía necesitar, he encontrado lo que más anhelaba.

Y mientras terminaba de agradecer todo lo que el Señor le había regalado a lo largo de su vida, notó que algo le rozaba la pierna. Miró y era la oveja. Soltando una irónica carcajada, la cogió en brazos y, sin dudarlo, se acercó delante de la cuna, la dejó y, sonriendo a los padres del bebé, se despidió.